叶:

我不知道你叫什么名字,但我知道你姓什么,所以只能这么称呼你。

当你看到这封信的时候,应该是辛丑年的最后一个月,按公历算,应该是西元2022年的1月。我不知道你会在哪里打开这封信,但在此刻,我正在峨眉山的华藏寺中,听着山顶的冬雪,写下这封信。

我是陕西人,来自陕西南郑的一个小乡镇,民国二十一年生,换算成你更熟悉的语言,是中元壬申年,1932年,你不用费心寻找我的姓名和具体出生地点。因为对你来说,这些东西只是徒增妄念而已。而且接下来我要讲的故事,会比你想象的更加离奇。

我的父亲是镇上的郎中,医术不好不坏,在周围几个村有些名气,却始终没能传出镇去。因此家中的环境,虽不是赤贫,却也勉勉强强站上了小康。

父母膝下五子,我排在老二的位置,但前面的大哥出生便殁于脊髓灰质炎,所以我也不知道自己到底该算老大还是老二,但可以确定的是,因为多子,所以不缺人养老送终。也因为这个原因,父母被镇上一直看作是有福之人。

在父亲的供养下,我一直读书读到了高中,直至1949年。

新中国成立了,国家给我所在的中学一些考进大学深造的机会,但条件是要到更为艰苦的大西北去念书。当时,因为周围人的愚昧,大家都在传“从南郑走出秦岭外,就肯定会客死他乡”,所以对深造的机会避之不及。只有我觉得就算我死了,还有三个弟弟可以奉养父母,所以毅然决然走出家乡,去了更西北的兰州读书。

可能读到现在,你还没有明白这封信的意义,但是很快,我的命运就在这里发生了变化。

1949年底,我进入西北民族大学学习就读电子学专业,这是新中国成立后的第一所民族高校,而我,成了它的第一批学生。

虽然作为一所新大学,民大的环境还有些简陋。但跟老家南郑相比,这里的条件已经很好了,除了本专业的课程之外,学生还可以自选喜欢的运动科目或者文科方向。

我自幼身体不强,父亲也说我的体质外焦内虚,气机不畅,鼓励我多进行锻炼。于是在民大的体育课中,我便报了“武术”一门。

教武术的老师是一个干瘪的小老头,但我曾亲眼看着膀大腰圆的蒙古族同学被他像一张纸片一样击飞出去,震撼之余,我便开始跟着老师学习。久而久之,老师才告诉我,他所练的拳叫做“形意拳”,形意拳以阴阳五行为根基。阴阳流转生克,才能爆发出以弱胜强,以少胜多的威力。

这是阴阳五行第一次出现在我的世界里,但我却没想到它从此改变了我的生命。

我跟着老师从大一练到大三,老师也对我的身体协调性感到无奈,直言我不是练武的材料,但我对阴阳五行的生克制化信手拈来,把这种理解用在另一方面,或许会有所成。

于是我又缠着老师,问“另一方面”究竟是什么。

终于,在大学三年级期末的那个暑假,武术老师借给我几本明清版的古籍:《滴天髓》《渊海子平》和《易经》。一个真正的世界终于在我面前展开来:我才发现自己所处的世界,其实另有一重名为“阴阳”和“五行”的真实规律。在这层规律里,一个人的出生时间可以决定的他的贫富,吉凶,甚至生死。一个卦象可以看到很久远的过去,与更加久远的未来。

从陕西到甘肃,我也看过那些路边招揽客人的算命师,他们多半抓着来访者的手,讲几句吉利话,或者恫吓的话语,所以我也认为所谓算命无非是一种街头的骗术。但这几本古书把我带入的命理世界,却像是我本专业的电路图一样,充满了严谨的逻辑和推理。

我用一个暑假看完了三本书,整整大四一年,修“形意拳”的人终于只剩下我一个,武术老师开始向我讲述“命理”的看法,他练拳时目光如炬,但在讲命理时却像个真正的教授一样会戴上一副圆框眼镜。但在他孜孜不倦的讲解下,这个名为“命理”的模型中,人变得可以分析,可以解读,因此,未来也像安培定律和法拉第定律那样,变得可以预测,甚至可以改变。

老师为我解析的第一个命盘,就是我自己的八字,我才知道,原来我勇敢地离开南郑走到兰州,是因为我身旺又食神健旺,拥有改变客观环境的命格能量。原来我兄弟众多,是因为我的八字比劫众多又有强根。我在大学中一直没能谈成恋爱,是因为我的财星在时柱,财的根源又被穿伤……

在老师的娓娓道来中,我反而逐渐有了形意拳“功夫上身”的感觉,不仅看明白了自己的八字,拿着周围同学的八字去推算,更是偶有小成。我兴奋地把我的进步告诉老师,老师却总是批评我过于招摇。于是就在这样五行的推换腾挪间,我匆匆走完了我大学的最后一年。

在周围同学纷纷找好离家乡近的工作时,我才惊觉留给我的分配工作机会已少的可怜,再三挑拣之下,我只能选择了一份四川省乐山市下面的峨眉县供电所工作。

家里对我没能回南郑表示了失望,而我在把这个消息告诉老师后,老师沉思了很久,才说了一句话:“你是驿马,驿马是要奔跑在天下间的,你走吧,走的越远越好。”

没想到,这却是他为我说的最后一句话,在我离开学校去供电所的第二年,学校传来他在酒后遭遇车祸不治身亡的噩耗,但我知道,这一年是甲午年,甲午对他的命局来说天克地冲,命中凶神羊刃也被冲起。是他主动选择了最不痛苦的死法。

这一年还发生了一件事,我的父亲去世了。

有人说,父亲是被自己的孩子累死的,我上大学的消息在镇里传开,给了他极大的鼓舞和荣耀。所以他一心要把剩下的三个弟弟也都供进大学,为了让他们读书,父亲一人挑起了所有家里的开销用度。他不仅白天坐堂问诊,晚上还要熬夜炮药,甚至有的时候连代写书信,代写电报这样的活他也会去做。

当我请了假回到老家时,父亲已经下葬。几个弟弟对我的归来非常漠然,几年不给家里带来任何收入的求学生涯,让我身上知识分子的光芒正逐渐蜕变成一种丑恶的自私。

我站在父亲坟前,劣质的白幡随风飞起,如耳光抽过我的脸,我突然感觉,我又重新是一个人了。

叶啊,这就是我前二十三岁人生的故事了,我的大运从二十四岁开始转换,从那一天起,我的人生就开始了另一段故事。

或者说,就变成了另一个人。

峨眉县供电所的日子过得很平淡,我们的工作说是“供电”,其实也只是在镇上和山上来回巡视,对供电系统进行一些小修小补。这些供电设备据说是苏联援建的,但实际用起来却娇气得很,一遇雨雪,就出现这样那样的问题。每隔一周,我都要骑着车从县城到山里往返一圈,检修各种线路问题。

峨眉县因峨眉山而得名,从辽代开始,山上就开始陆陆续续修建庙宇。听说这里还有明朝万历皇帝敕建的报国寺,和普贤菩萨的道场华藏寺。不过历经抗日战争和内战的摧残,现在这些寺庙中仅有少部分僧众还在此处。

周围的乡民对普贤菩萨颇为敬奉,甚至时常还有拿着干粮和水,翻越一两百里山路过来拜菩萨的。因此,在通往山顶的山道上,经常也会出现一两个算命人,蹭着菩萨的香火,赚一点糊口的生计。

在从县城往返山里检修电路的半途中,我经常看到油嘴滑舌的算命师,和心事重重的拜佛人。对这二者,我内心都报以嗤之以鼻的态度。拜佛人不知道的是,他们所有的命运早在出生的一刻就被写好,佛和菩萨不能改变他们八字,大运,流年的任何一点,所以也改变不了那些他们早已被注定安排好的命运。而算命人不知道的是,他们那一套察言观色,行走江湖的话术,在真正严谨缜密的“命理”面前,卑劣的宛如儿戏。

如此生活三年,直到那一天的到来。

我至今仍然记得,那是1957年的11月30日,峨眉山的第一场初雪。

那天的天阴沉沉的,山道间飘洒着针尖大小的冰晶,峨眉比南郑要高一些,所以那些冰晶落在地上只留下了一点淡淡的水迹余痕。

我骑着车从山道检修下来已是傍晚,冬寒凛冽,山风吹得我的手已经冻僵,山道半路上,一群人围在篝火边取暖,一个盲人正在给对面的人振振有词地算着命。

我把车停好,也挤进了篝火堆取暖,听了两三句,心中便暗笑了一声。

“大师啊,我母亲在村里一直都是出了名的好人,咋会得这个病啊?”盲人对面的中年人带着一脸憔悴之色,显然已被家人的病痛折磨的疲惫不堪。

“天机不可泄露,天机不可泄露啊。”盲人有些尴尬地捻着胡须。

“你母亲五年前就腰肾就已有不适了,是你们自己不去查,拖成了这个样子。”我打断了盲人的发言,在刚挤进篝火堆时,我就用他们的交谈在心中排出中年人母亲的八字。这步大运,她不仅肾水枯伤,更为子女宫所伤。

“是啊!我母亲几年前跟我们说过腰上疼,我还只道是普通病,买了几方膏药给她贴着,后来她就不说了。”中年人突然恍然大悟,整个篝火边的人也把震惊的目光投向我。

“你母亲是好心肠,可她每次捕池塘里的鱼时,都用最细的网,一池鱼无论大小她全要打,这样打了水族三十年,怎么会不得肾水上的病。”此时,篝火另一头传出一句断语,说话的人是一个灰衣服的和尚。

烤火人群的轩然大波证明和尚说的完全正确,一团篝火边竟然出现三个会算命的人,有人追向和尚,有人追向我,有人在原地继续请教盲人,一团人群向三个方向分散开去。

和尚留下断语后拂袖而去,转身离开火堆走向山上,我推着自行车紧紧跟在后面,他走的越来越快,我也推得越来越快,我们甩开了围观尾随的人群,和尚三步两步走到了山岩陡峭的石头路上,我把自行车扔在地上,依旧紧紧跟着他。

我不知道当时的我为什么会有那么大的勇气,但我的直觉告诉我,眼前的和尚会像我的武术老师一样,带给我一个新的世界。

“求求您,能告诉我是怎么断他母亲的八字么?”又不知道在山路上走了多久,天终于完全黑了,我彻底看不清和尚的背影。

“天罗,地网,会用么?”黑暗中传来一句话。

“知道这俩神煞,但不会用。”这的确是我的知识盲区,当初老师也说八字中的神煞何其众多,他亦未能完全掌握。

“亡劫,往来,知道么?”黑暗中传来第二句话。

“但这怎么推出是他母亲的肾病是打渔导致的问题?”我对这样的问话很不适应。

“你以为你在看什么?”黑暗中传来第三句话。

“看八字啊”

“你看的是因果和业力!”和尚的身影伴随着这句话最后消失在黑暗中,我一个人站在峨眉山道上,心中如遭雷击。

一直以来,我虽然认为八字能解释一个人身上的一切命运,却从来没有人告诉过我,我们的八字会生成这个样子。为什么有的人财官印俱全,禄享千钟。为什么有的人七杀无制攻身,贫病早夭。为什么有的人自强不息,可以改变出身。有的人拼搏努力,却始终无法脱离困顿。难道这一切,都是随机的结果?

而和尚的那几句话,不仅告诉了我这一切命运都是因果业力所致。更用几个字点透了他是怎么看到的那段因果:命主确实在年轻时走了一步罗网运,可这罗网被命主用来杀生。几步运后,所杀之生引动命主的亡神劫煞,当初的水族就变成了肾病。

我不记得那天我是怎么摸着黑跌跌撞撞的走回宿舍的,我只记得我躺在宿舍的床上,煤油灯照着昏暗的墙壁,看过的八字像车轮一样碾磨着我的脑海,使我想到我自己已经走过的二十多年人生,我像鬼上身一样的感觉到自己前世曾在战争中的暴死,体会到父亲为子女所累的绝望,弄清了武术老师与形意门的爱恨情仇,预感到了我将在峨眉山道上永久的沉沦,乃至很久远的后世……最终,我做了个决定,我要去找那个僧人,探寻命理术数与因果更深层的联系。

几天后,我又在峨眉山的山道上看到了那个僧人,他一个人坐在嶙峋的乱石中整理着自己的草鞋,尽管僧人粗糙的脚皮上已经遍布血泡,但他神色平静如常。

我向僧人俯身而拜,低声请教,可僧人却连眼皮都不抬一下。不知过了多久,或许是我的诚心打动了他,他才放下草鞋,问了我一句:

“寻实,向虚,知道么?”

“不知道…”上次僧人问我八字里的神煞我还能勉强接上话,但这次他说的话对我来说,完全是一个陌生的领域。

听到我的回答,僧人便穿上草鞋,转身向山里走去,没有多说一句话。

于是接下来的数个周末,我坐火车去了成都,翻遍了我能找到的所有图书馆,旧书铺,用尽了我所有微薄的工资,才弄明白了僧人说的“寻实向虚”是什么意思,原来八字果然不止年月日时四柱,甚至还有五柱,八柱。

等到弄清楚了这个概念,僧人又像冥冥之中约好了一样出现在山道上,抛给我一句玄奥如佛偈的话,而为了弄清楚它,我又要花数周甚至数月的时间。

和武术老师细致的基础讲解不同,僧人抛下的指导像是金刚杵一般,几乎敲碎了我对命理的一切框架与概念。生克,旺衰,格局,调候,平衡,财官…这些在现世看来无比重要的命理概念在因果业力的世界里不值一提。但也正是在这样反常识的指导下,我才渐渐从因果的迷雾中拨云见日。

我以为离家读大学是因为我身旺又带食伤,但八字中记载的因果告诉我:所谓身旺其实是因为父母孕育我的时间合乎天时,所谓食伤健旺,不过是父亲行医积攒的福德流转到了我身上。

我以为我兄弟多是因为我比劫众多,但我的八字中流通的业力告诉我:我的祖父曾救助过一位地师,而地师为了报答他,为他选了一块人丁兴旺的身后坟地。只是因为山体滑坡导致青龙方塌陷,我未曾谋面的大哥才早夭于疾病。

我以为我来峨眉山维护电路是所有工作分配之后剩下的无奈之选,但是我八字中的横亘全盘的两个申金告诉我:申为传送,又为道路,无论何时何地,我终将在道路上终日奔驰。

就这样,在和僧人如同打禅机般的授课中,四年的时间几乎转眼就过去。在这四年中,僧人送过我一本《金刚经》,但我只是略微翻了一下就把它放在一边,跟看破因果,真正通晓命运的诱惑相比,佛经所描写的“解脱”似乎太过缥缈和遥远。

然后,直到一天,我研究完僧人留给我的最后一个课题,忽然发现世界已然嵌套成一个完美的圆。

我为何生于南郑?我为何会在小时候跟父亲顶嘴?我为何会成绩优异?我为何会在中学时踏上离家的道路?我为何会在大学时失恋?我为何会在大学时遇到武术老师?我为何会接触命理?我为何会来到峨眉县?我为何会被分到这段山道?我为何会在山道上遇到僧人?我为何又能在成都找到那本命理古书?我又为何能接受僧人的指点?以及我为何会在此时此刻,想到这个问题?

一切的一切,如无穷的链条缠绕在一起,又如致密的齿轮咬合在一处。开始即是结束,结束即是开始,起因便为终果,业果亦为新因,它们周而复始地盘旋,轮回,转动,形成一个名为“命运”的完美之圆。

而我站在这个圆的圆心,凝视着过去,现在,未来的一切,如孩童一样哭泣。

我知道僧人不会再出现了,而我只有一个地方可去。

这一年冬天的时候,我登上了峨眉山的金顶,华藏寺。

我向住持打听了那位教我命理的僧人,住持说他只是一个在山上挂单修行的游方僧侣,没有人知道他叫什么,也没有人知道他从哪儿来,一个月前他离开了庙里,没有人知道他去了哪儿。

我突然释怀地大笑。我已经很多年没有这么笑过了。

笑完,我向着大殿中供奉的普贤菩萨,俯身跪拜下去。

云起,雾漫,峨眉山上下起冬雪。

叶啊,我现在坐在这间低矮的僧寮中,写下了这一封长长的信,这就是我的的全部故事了。

为什么这封信我会写给你,为什么这封信会被你看到,或许聪明如你,已经有了自己的答案,不过我在这里还是把它揭晓吧。

从家境,人生,性格,选择,经历来说,你我如出一辙,如果八字真的记载了所有的因果业力,那我们应该连八字都是一样的。只不过唯一的区别是,你的出生比我晚了整整一甲子,六十年。

说的更明白一点,我,就是上一世的你;而你,就是下一世的我。

有人说灵魂会一代一代地轮回转世,继承上一世的因果,却遗忘上一世的记忆;佛教说没有一个永恒存在的灵魂,只有不断流转的业。但无论怎么说,我都能从我的经历,推算到你年幼时的稚气,学生时的怯懦,青年时的惶惑,乃至学习命理后的迷惘。

或许,你也已开始从你的角度,琢磨起命理术数与因果业力的关系了,但是老天选择让我们看不清因果业力,选择让我们遗忘前世记忆,是对我们最大的保护。

如果人世间所有的门背后都是空的,那么最后的一扇门后,一定藏着莫大的恐怖。

我用术数打开了那扇门,可那背后的恐怖却让我颤抖,忘了告诉你,我的脑中有了一个肿瘤,成都的医生发现时已是晚期,一九六二年是壬寅年,这一年岁运同冲身禄,我应该是活不过这一年了。

这也是我的报应啊。

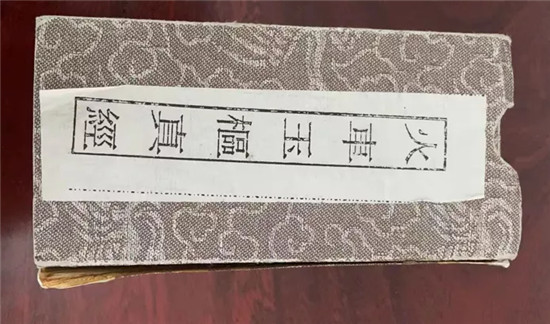

我的身后事很简单,所有命理古书我已经烧掉,工作上的遗物已经托同事打理好,唯一还能称得上遗书的,应该就是这封信。寺里面借阅佛经者众多,所以我把它夹在一本道家的《火车玉枢真经》的书籍中,如果我的计算没错的话,整整六十年后,你会买到这本书,看到里面的信。

现在想来,我因儒教而学习命理,因佛教而穷通命理,最后却把遗书夹在一本道教书中,这不得不说是一种循环。还有小时候家乡传的那句话“从南郑走出秦岭外,就肯定会客死他乡”现在想来,真是所言不虚。

不过,虽然你我隔着一个甲子六十年,但是因为人元司令的缘故,你我的八字虽然相同,气数终究是有差异的。你还是会学习命理,也还是会去琢磨命理和因果的关系,但是和我相比,你会晚很多年才能看透这最后的一扇门。

或许再经过几次轮回的洗礼,下一世,再下一世,你身上与术数命理的因果纠缠会越来越弱,最终变成一个普普通通,汲汲于功名利禄的人。那时候的“你”就会拥有简单和纯粹的喜怒悲欢,不会像现如今的你我一样,一生只能在黑暗中犹犹豫豫地怀疑和摸索。

很快,我的骨灰就会飘洒在这峨眉山的山路中,等到来年冬雪消融,我会随着山涧的小溪在群山间奔驰,化成云雾,缭绕在山道,村庄和寺庙间,最后等一场西风,把我重新冻结成六边形的雪花,飘洒在天地间。

但你我都知道,我们对自己的选择都从未后悔过,如果人生重来一次,我们也会走向这一条路。

就像每一片峨眉的雪花,最终都要飞向山谷。