又是一年长夏至。

与去年相比,我又去了很多地方,见到了许多人,经历了许多事。

翻看去年前年在这个公众号里发过的种种,已至而立的我突然有恍如隔世的感觉。那些有关高考那天的种种后悔,忿恨,不甘,侥幸……似乎已经离我太过遥远,当今年的我甚至在6月7号那天遗忘了高考这件事时,我才终于发现,我的生命已不再被那个高三炎夏阴差阳错的两日所束缚。

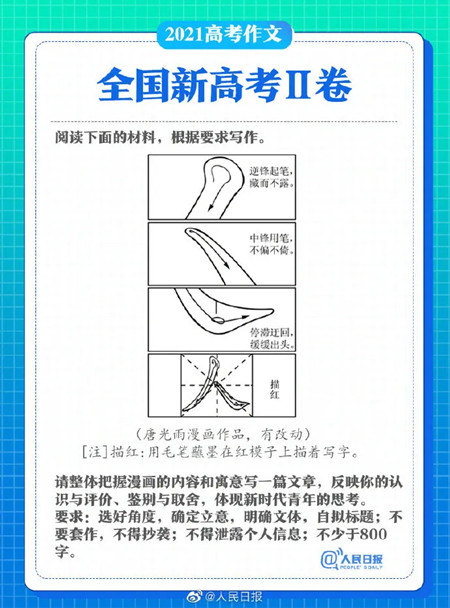

不过今年高考语文作文的题目还是颇有意境,我搜了一下,发觉这些题目背后都有着很深的寓意和所指,下笔很容易,但要点出那个所指却非常困难。即便给我一两天的时间让我去思考,我觉得我也很难写的好,更不要说还要掺杂大家喜闻乐见的玄学元素于其中了。

不过还是可以试一下的,就当图一乐。

我所在的省一直在用全国二卷,那么今年,我也就写一个全国二卷的题目吧。

《人之道》

“何为乾卦第一爻?”

师父的声音从堂前响起,冷淡而充满威严。

“潜龙,勿用。”

“何为潜龙勿用?”

“龙为神灵,能大能小,能飞能潜,应时而变,譬若君子之德。”我一字不漏地复述出师父的话,“天地之道有升降,君子之道有行藏。”

“那你再看看你写的这些字!”师父把一叠草纸掷到了我面前,“逆锋起笔都做不到,起手的笔锋都藏不住,如何能做到潜龙勿用?”

我战战兢兢地把飞散的草纸一张张收好,草纸上的“人”字起笔散乱,就像是永远都蓬头垢面的我。

这一年我十七岁,十年前师父从一个贫穷庄户那里收养了我,不仅给了我一口饱饭,更把他毕生的术数绝学教给我,我的身体瘦弱,但对师父教的这些命理风水,占卜面相却颇有灵性;只是在诸多本事中,我唯对书法一窍不通。与师父矫若游龙的字迹相比,我写的字就像小狗在沙坑里尿尿。

“字迹如心性,你写的别扭不是笔法的问题,是你的阅历与心性尚未到位。”当看过太多我写的字后,师父也终于长叹一声不再管我。

对于师父的放弃我并未有过多怨言,毕竟这是人不如狗的乱世,连坐在紫禁城的宣统皇帝都被人用大炮逼着离开了皇宫,师父能给我口饭吃,又教我本事,我已是万分庆幸。

“师父,袁大总统有信来。”我从院外推门而入,师父正拿着算筹,眉头微皱。

一晃眼又过了三年,师父带着我下了山来到北方,在军阀混战的岁月里,虽然我和师父都非武夫,但凭着师父鬼神莫测的占卜之术,我们师徒也在皇城根里落了脚。

“你说就行,我不看了。”

“大总统说您为他多次占卜,效验如神,他能有今日之位,您功不可没。在登基之后,他为您在参议院中准备了一个席位,请您务必出仕辅佐。”我把一页信纸放在师父的书桌上,“这是大总统预备登基的诏书,大总统亲手抄了一份,让秘书托我转交,请您雅正。”

“…呵呵,好一个兆民必归一人之德…”师父抛下算筹,冷笑着看完了诏书,“你说,这参议院的位置,我去还是不去?”

“这要看师父您刚刚占卜的结果了。”多年来,我已跟师父有了默契,每逢大事,师父必定提前占卜一卦。

“乾卦二爻,见龙在田,利见大人。”师父把算筹装回袋中。

“那是…应该去?”

“见龙既然在田,那就是说即便有才有德,也不能急于居其位。既想称帝,就应藏而不露,如此大张旗鼓,许官诺爵,能成什么事。”师父拈起那张登基诏书,“你帮我回了袁大总统吧,就说我身体不好不便仕官,这张登基诏书,倒是可以略作改动。”

我以为师父要提笔研墨,可他的手一抖,整张诏书却突然飞向桌角的烛火中,松皮宣纸见火烧的极快,辞藻华美的登基诏书转眼间就被火苗吞噬。

只余灰色的纸灰,像蝴蝶一样在缓缓飞舞。

但袁世凯的故事转眼也就变成皇城根百姓口中的谈资,变换大王旗的北京城,仍是各方势力角逐的对象,皇帝走了,可乱世仍未结束。

府院之争后,又一队军阀进了城,只是和过往有所不同,这一队军阀的每个士兵头上都挂着辫子,人人便又都知道:宣统皇帝复辟了。

大清的龙旗在街头巷尾又挂了起来,来找师父算卦的遗老遗少也多了起来,人人都想找师父算算自己有没有做尚书侍郎的官运,但师父都只是摇头。终于,在一次占卜中,一位前清的武举人说自己明明已被溥仪许了将军之位,却仍被师父占作没有官运,他一气之下,砸了师父的卦摊。

于是我便只能在人群哄然而散后,蹲下来默默收拾这一地狼藉。

“你是不是觉得我说话太直,本应该哄哄这个武举人?”师父坐在椅子上好整以暇地看着默不作声的我,“乾卦第三爻是什么?”

“君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。”虽然心中对师父有气,但我还是条件反射一般地背出了乾卦的爻辞。

“答得好。终日乾乾,夕惕若,厉无咎。”师父点点头,指着故纸堆中的一个“人”字说:“就像这个人字一样,中锋用笔,不偏不倚,日夜自省,方能走厉而无咎的正道。”

“师父你的意思是说?”我隐然感觉到师父的话里有话,但那些话后的真意却像是大海之下的冰山藏而不显。

“你看看这些人,他们是终日乾乾,日日自省的君子么?”师父随手指向外面,张灯结彩的街道上,到处都是被许以前清官爵的皇亲贵胄,人人挂着笑脸,戴着辫子,打着袖子行着礼,四九城中充满了迷醉魔幻的空气。

“不必收拾了,现在出城还赶得及。”师父一振衣袖,把我从纸堆里提了出来,“这北京城,已经不值得我们再留恋了。”

“那我们…该去哪儿?”

我看着这个呆了四五年的地方,不敢想终于有一天我要离开这座大城。

“去北方。”

师父说这话的时候,离辫帅张勋复辟的闹剧已经过了十一年;在溥仪登基的十二天后,讨逆军大败辫子军,满清遗老们的高官之梦转眼如镜花水月般破碎,那位武举人纠结家丁试图“勤王”,却被荷枪实弹的军队一路追打到了东交民巷的使馆区,从此不知所终。

师父已经年逾花甲,虽然长期的修炼让他的面貌体魄还如壮年,但眼神中的苍老已难以掩盖。这十一年里,我们从北京出发越过山海关,辗转腾挪之下,终于成了东北王张作霖的幕僚。

在师父起卦预测下,张作霖无论作战还是外交都无往不利,东北军的势力如日中天,不仅与日本人和苏联人维持着巧妙的平衡,关内的各方势力也应对自如。

但张大帅帐下的高人们不止师父一个:山中的萨满祭祀,关外的胡黄顶仙,德国的黑魔法士,甚至日本的阴阳师,都被张大帅用重金聘为顾问。每逢重大事件,各路人马都会各显神通,为张大帅运筹规划一番。

“师父,前方来电报,说大帅已于今日酉时乘火车离开北京回奉天。”我拿着刚拿到的电报顿了顿,“大帅终究还是没听您,用了那个日本阴阳师算的日子。”

那个日本阴阳师是目前帅府中的红人,凡是和日本人周旋的外交场合,只要阴阳师出面掐算,没有不顺利的。

听到消息的师父正在练字,上了年纪后,他越发地不爱算卦,终日只拿着毛笔写画,这天他写的是《兰亭集序》,在写到“故列叙时人”的“人”字时,他重重的顿了顿笔,突然没头没脑地说了一句:“人啊,总有停滞迂回的时候,乾卦也说或跃在渊,方能无咎。”

“师父是说大帅这次停滞迂回了么,听说在北京谈的不是很顺利。”我也年过而立,在师父在大帅帐下做幕僚的时候,我在东北军中颇有耳目。

“我算天下将有生灵涂炭,以为自己来东北,就可以阻挡住这苍生一难,想不到人算不如天算,人生中有的顿挫停滞,终究是逃不脱的。”师父搁下了笔,再无心写下去,“走吧,我们在这里的使命已经结束了。”

于是那个关外的夏夜,我们师徒连夜离开了奉天潜回关内,几日后,我在东北军的朋友传来消息:大帅于6月4日的清晨在皇姑屯遭遇日本人的炸药埋伏,当场毙命;东北军从阴阳师的住处搜到了电台和信鸽,原来他原本就是个训练有素的日本间谍。

于是我才明白师父那些话的意思,师父和大帅的人生,在某种意义上都遭遇了挫折,但不知道越过挫折,这条前路将通往何方。

“终于…还是来了。”看着远处卢沟桥方向的袅袅硝烟,师父喃喃自语,泪眼婆娑,“终究,我还是失败了。”

我站在师父的身侧轻轻搀扶着他,他的步伐已不像几年前那样坚定,这几年发生了太多事:大帅死后,他的儿子张学良继承了位置,但少帅显然没有其父的手腕,几年后日本关东军全面入侵东北,东北军不发一枪一弹,就将东三省的土地拱手相让。而得到东北的日本并不满足,他们的目标是吞下整个中国,经过多年运筹,侵略的战火终于烧到了关内,烧到了北平。

“师父,此地已不可留,我们去南方吧。”我对师父说。

“去哪儿?”在看到卢沟桥的炮火后,师父似乎苍老了很多,他正飞速衰退成他原本的年纪:一个七旬老人。

“我推算过,西南或可避祸。”走南闯北的我终于在算卦的造诣上追上了师父,“我想明白了,易经救不了中国人,我把您安顿在重庆,然后我就跟着川军去抗日。”

“你不用管我,我死不了。”师父摆手,“今天还有最后一班去西南的车,你立刻就去,我要自己去江南。”

我在城墙上给师父磕了三个头,随即头也不回地大踏步离去,因为我知道这或许是我最后一次见师父了。

“飞龙在天,利见大人!”师父在我背后说了一句,“乾卦走到五爻,或许真的到了你出头的时候,你的本事够你在战乱中活命了,只是你要记住,为人如写字,即便有朝一日得势,你也要戒骄戒躁,缓缓出头。”

我没有回头,因为我不想让他看见我的眼泪,于是我只能在心里轻轻地说:“师父,您教给我的话,我记住了。”

军官学校的大礼堂里人声鼎沸,无论是官员还是军人,都想在日本的受降仪式中掺和一脚,因为那是留名青史的绝佳机会。

“里面的人正在准备受降仪式的合照,上校您为什么躲在这?”一个声音从我背后响起,我一扭头,正是与我同来的同事,他比我年轻的多,却在抗战中英勇冲锋,早早拿到了少校军衔。

“闷的慌,不照了。”我点了根烟,又给少校让了一根。

“八年抗战啊,终于到了这一天,太不容易了。”少校与我年纪军衔都差的太多,只能尴尬地寒暄。

“是啊,终于打完了,你打算接下来干什么?”我问少校。

“肯定是先回趟家吧。”少校的眼睛里有了点光芒,“然后就继续在军队里干呗。”

“家?”在少校说到这个词的时候,我突然想起了八年未见的师父,后来我知道他与我告别后,马不停蹄地南下,终于在那一年冬天赶到了南京城。

几年后,当我到了南京时,第一时间找到了师父,他的名字,和其他三十万死难者的名字都挤在了厚厚的册子上,绝世的命理师与普通人排列的别无二致。

“您呢?”少校的问题把我拉回现实中,“您作为参谋每次料敌先机,从无失手,就连委员长都亲自发了嘉奖令,想必接下来应该是可以留在南京享受光明前途吧。”

我对少校的夸赞礼貌地摇头,突然想起了乾卦的最后一爻“亢龙有悔”,漂泊半生,我终于明白了师父对我说的话全部意义:从逆锋起笔,藏而不露,到中锋用笔,不偏不倚;再到停滞迂回,缓慢出头。这一切的一切,既是在教我写字,也是在教我乾卦的真意,更是让我明白了,如何写一个真正的“人”。

“乾卦既然已经走到六爻,留在南京已是盛极而衰,不如接下来就像乾卦的下一卦坤卦那样。”我看着一脸懵懂的少校无声地笑了笑。

“到人民中去吧。”