《竹书纪年》曰:汤有七名而九征。

除了庙号“大乙”之外,甲骨卜辞也以“成”和“唐”来称呼汤,如:

翌乙酉侑伐自成。(《合集》248正)

翌乙酉侑伐于五示:上甲、成、大丁、大甲、祖乙。(《合集》248正)

贞御自唐、大甲、大丁、祖乙百羌百牢。(《合集》300)

贞上甲、唐、大丁、大[甲]。(《合集》1241)

“汤”字始见于西周金文。周原甲骨卜辞中有“王其御祭成唐”的内容,“成唐”即指“成汤”,可见汤为“唐”的转写,“成”和“唐”可能是汤的若干“名”中最深入人心的,因此成为汤的代称。甲骨文“名”写做“口”与“月”的组合,“口”是神明之口,“月”则具有神性,我认为代表月神,是从西亚传入的宗教思想。

甲骨文“名”字的两种写法

美索不达米亚宗教中的月神,苏美尔语叫做“南那”(Nanna),阿卡德语叫做“辛”(Sin),以新月和牛角为象征,最初只是保佑牛群繁育壮大的牧神。随着两河流域军事竞争的加剧,月神的神坛地位不断提升,成为深奥莫测的智慧之神、冥界的审判者和军事神权的最高象征。经历了阿卡德人和库提人两百年的统治后,苏美尔人在约公元前2113年—前2004年之间重建政权,史称乌尔第三王朝,这个时期月神融合了苏美尔-阿卡德文化,被称为“南那-辛”。王朝第二位君主乌尔纳姆(Ur-Nammu)统治期间重新征服了两河流域中部和北部的疆土,重建国家秩序,制定了迄今已知的世界上最早的成文法典,早于汉谟拉比法典300多年。他还下令修建了诸多神庙,其中最宏伟的就是献给乌尔城的守护神——月神的乌尔大塔庙。该时期的月神本质上是君主集权制度的符号,乌尔纳姆以月神的名义,集军、政、司法、宗教大权于一身。

我认为甲骨文“名”中的新月形象体现了商统治阶层对月神的崇拜,“名”的本义是月神赋予的君主称号。“名”的古音“mã”来自古波斯语的月亮“Mah”,至今保存在闽中三明地区的方言里。舜“名”重华,禹“名”文命,汤有七“名”,都是军事化游牧部族首领在征伐中震慑对手的神性称号。根据我之前的分析,舜有古印欧人背景,禹有西亚背景,两者的政权交替发生在陶寺文化晚期,年代略晚于乌尔第三王朝,月神崇拜很可能在这个时期向东方传播,流行于这些西来强势部族的统治阶层。

乌尔第三王朝乌尔纳姆石碑残件

现藏于宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆

上图这件乌尔第三王朝时期的石碑残件上雕刻着月神将右手中的王权象征物递给乌尔纳姆,为其赋权的场景。月神左手拿着带柄手斧。残件下端雕刻着月神身后跟着的乌尔纳姆扛着同一枚带柄手斧。这枚手斧的象征原型可追溯到苏美尔早王朝时期的zheng治和宗教角色——Sukkal(苏卡尔)。

Sukkal有两层含义:在世俗社会里,监督国王zheng令执行、担任外交使节和外国政要的翻译的官员被称为Sukkal;在苏美尔宗教秩序里,主神的随侍、顾问和使者也被称为Sukkal,并被视为神明。随侍神Sukkal可以充当主神的代祷神,是主神与其崇拜者之间的媒介,以长手杖为象征物。主神的随侍神往往自己也有随侍神,比如月神的随侍神Alammuš(阿拉姆什)就有属于自己的随侍神。Sukkal由人间的官员演变为神坛上的随侍神,是苏美尔城邦世俗权力与宗教神权势力长期博弈的结果。

月神为君主乌尔纳姆赋权的同时,人间的君主承诺成为月神手中的青铜武器——带柄手斧,担任月神的随侍神Sukkal,相当于一种权力交易。在汤的神性称号“成”里就有这枚手斧的形象。

甲骨文“戌”字和“成”字

甲骨文“成”写做“戌”(xū)加“口”。我认为“戌”就是西亚月神带柄手斧的象形字,因此汤的称号“成”是“月神的手斧(随侍神)”之义,很可能最初以苏美尔词汇“Sukkal”相称。“戌”字的古音“Suk”,手斧的达斡尔语是“sukunj”,蒙古语和满语发音都是“sükh”,很可能源自苏美尔语Sukkal,这或许也可印证我对商部族为蒙古语族与通古斯语族部落联盟的判断。“戌”的古音“Suk”至今保存在闽南的潮汕、雷州等地方言里。汤使用Sukkal这个神性称号征伐夏桀和其他有西亚宗教信仰的部族时无疑是有震慑效果的。

甲骨文“伊尹”

我在前文分析了伊尹的古波斯人(古印欧人)身份,他是汤接受西来文化影响的关键人物(参考《成汤的“右臂”——伊尹》)。甲骨文“伊尹”两字中的长手杖是Sukkal早期的权力象征物,完美契合伊尹的双重身份——在世俗社会中是为君主汤监督zheng令执行、担任外交使节和翻译的官员,在宗教秩序中则是月神的随侍神君主“成”的随侍神。正是由于这个宗教地位,伊尹在商晚期享受了等同于先商王的祭祀规格。

与商代大致同期的公元前1595年至公元前1155年之间,加喜特人入主两河流域,其族属不明,我倾向于古印欧人的说法。加喜特人全面接受了两河流域固有的文化、宗教和阿卡德语言文字,注重修复和保护苏美尔文化传统。其政权存续四百多年,期间重建了与地中海、埃及和北非、伊朗高原及其东部的贸易商道,以灵活多变的外交和活跃的商业贸易著称。

根据近东考古学专家威尔弗雷德·兰伯特的研究,月神辛在加喜特王朝的神权名称中最为常见。梅利·希帕克(Meli-Shipak)统治期间(公元前1186年—前1172年),月神辛被尊为美索不达米亚万神殿的唯一神或者最高神。

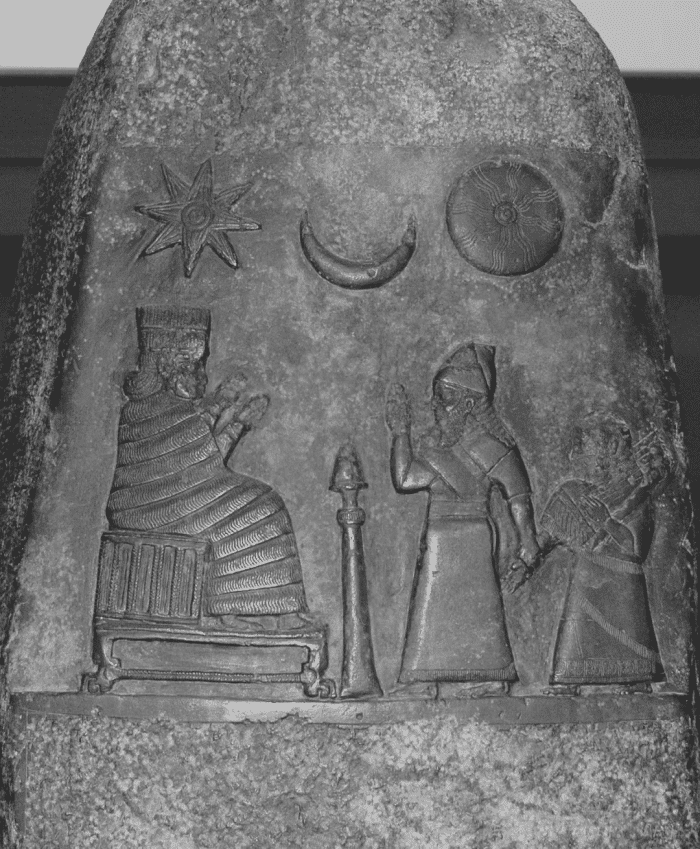

梅利·希帕克统治时期界碑石

现藏于卢浮宫博物馆

上图是梅利·希帕克为授予女儿土地而制作的界碑石,雕刻着梅利·希帕克把女儿引见给神座上的爱神南娜亚的场景。界碑石顶端的八角芒星代表战争女神伊南娜,太阳代表公平正义之神和太阳神沙玛什,中间的新月代表月神辛,也是伊南娜和沙玛什两兄妹的父亲。梅利·希帕克借这个界碑石象征诸神见证了女儿对土地无可争议的所有权,并将自己在人间的地位与月神辛在神界的地位对应起来。“梅利·希帕克”在加喜特语中是“月神的仆从”的意思,与汤的称号“成”实际是相同的含义。

美索不达米亚多神宗教与商部族的萨满信仰在崇拜自然、动物和万物有灵的思想内核上不谋而合。加喜特王朝时期的美索不达米亚文明融合了苏美尔、闪米特和古印欧文化,带有浓烈的军事神权色彩。其统治中后期经济相当繁荣开放,是当时世界上最强大、君主集权制度最成熟的地区,来自这里的宗教思想和文化被商部族统治者向往和吸收是可以想象的。甲骨文“成”和“伊尹”的字形呈现了地道的苏美尔传统,不乏加喜特王朝复兴苏美尔传统的影响。这个时期也是商代甲骨文字蓬勃发展的时期,“辛”、“牛”、“帝”等字都含有西亚宗教思想的影子。当然商统治者对外来宗教文化的吸收是有选择性的。甲骨文“名”字中的“月”不是西亚月神的船型新月符号,而是在商部族惯常活动的高纬度地区常见的垂直月牙符号,体现了商部族自身的文化特点。

商始祖“契”的母亲来自崇拜凤凰的蒙古语族草原游牧人群,父亲来自崇拜玄鸟的通古斯语族山林狩猎人群。甲骨文字系统成熟之后,商部族中的蒙古语族王族部落以阴性天干为号,通古斯王族部落以阳性天干为号。但商部族的子女归属权属于母亲一方,因此商部族首领/商王及法定配偶是以其母亲所在部落的天干为庙号的(参考前文《商王天干庙号的含义》、《浅析天干的源头》)。汤的庙号大乙代表他和他的母亲属于蒙古语族部落“乙”部。他的另外一个神性称号“唐”由阳性天干第七位的“庚”和神明之“口”构成,“庚”也代表商部族十个王族部落中排名第七的通古斯部落“庚”部,这就不同寻常了。

甲骨文“庚”字与“唐”字

从商部族第一位以天干为庙号的祖先首领上甲算起,依次为报乙、报丙、报丁、示壬、示癸,然后就是排在第七位的汤。因此称号“唐”可能是“神王七世”的意思。

按照天干排序,示癸之后本应由来自“甲”部的首领继任商部族首领。但汤打破次序,以“乙”部首领的身份成为商部族自上甲以来的第七位最高首领,其合法性或者来自其部落的强大实力,或者从一定程度上符合规则,亦或二者兼而有之。我的推测是汤的父亲可能来自“庚”部,他的上位得到了“庚”部的支持,那么称号“唐”不仅表明了他的父系部落背景,而且彰显了他继任第七任商部族首领的正当性。所以毫无悬念的,“唐”的古音“dɔ̃”来自达斡尔语和蒙古语数字“七”的发音“doloo”。这个古音至今保留在吴语处州片方言里。

我认为上图这个甲骨文“庚”字象形的是通古斯部落用于玄鸟祖先崇拜的索伦杆,关键特征就是索伦杆顶端的斗状构造,在祭祀时盛放食物,树立起来,供神鸟享用。索伦杆可能曾经是商部族庚部的专用标志。甲骨卜辞里“唐”有时也用来称呼方国“唐”,应是庚部的领地。

按照董作宾先生对甲骨文的分期方式,本文开篇所引用的四条甲骨卜辞都属于一期。在使用“成”或“唐”代替汤的庙号“大乙”的时候,提到其他先王都使用了正常的庙号来称呼,这个做法显然在当时有特殊用意。用“成”来称呼汤的商王我认为是武丁,反映了他对军、政、司法、宗教大权集于一身的君主集权制度的向往,和对军事征伐无往不利的祈盼,这是武丁所处的对内、对外竞争大环境决定的。用“唐”来称呼汤的商王则可能出自“庚”部,比如盘庚或祖庚。有神明之口加持的“唐”字为“庚”赋予了神性,是在强调庚部商王与汤的内在联系。