今人在整理古书时,往往只看重正文,而忽视了古书形式方面的一些东西,如体例、形制等。这些体例、形制,其实不完全只是一种外在的形式,而是有一定的意义,且与其内容有所关联,如果不能准确理解和把握,也不利于理解正文。

例如古人在行文中,遇到天、皇帝名号等,往往另起一行顶格书写,之所以这样写,肯定是表达了作者的一些思想或想法的。今人整理时为了节约版面,取消这种形式,是不是对原书意义有所损害?尤其是遇到这种情况,当其遇到本朝帝W名号,并且刊刻时也处于本朝时,往往另起一行顶格书写,而当改朝换代后,由新朝的学者再重刊这本书时,可能就不会再顶格写了,这中间就体现了一种历史的变迁,至少是与内容密切相关的一些信息,因此,这类形式在整理时是否要取消,就需要慎重考虑。

再比如小注,古人行文常自作小注,直接用小字注在正文之中,整理时如果改成括号的形式、或文后注的形式,其实也是对原本的不忠实。

近读牟宗三先生《心体与性体》,中有一章驳叶适《总述讲学大旨》。之前曾翻阅过叶适的著作,不记得有此篇,遂重新翻阅《叶适集》及《习学记言》,均未见此篇,因此我怀疑这篇可能是叶适佚文。后经检索,才在《习学记言》卷四十九发现这篇文章,而其中并无“总述讲学大旨”之目。这是一篇读书笔记,是叶适在读了《皇朝文鉴》中范育的正蒙序,有感而发所写。

不过,叶适的这篇文章之所以被牟宗三先生所知并成为其批判对象,是因为它被全祖望增补的《水心学案》所收录,牟先生不是自己翻查《习学记言》找到的。又看了几篇相关的文章,凡引用《总述讲学大旨》 的,基本上都标注《宋元学案》为原始出处。盖因此文隐没于《习学记言》,一般人不易查找之故。

此文有一个特别的形式,就是经传的形式,所谓“经”,可以称为正文,顶格写。传,可以认为是对正文的补充和注释,低一格写。其形式如下:

“道始于尧”云云,是经,顶格写。“易传虽有”云云,是传,低一格写。这样看起来,倒也是眉目清晰。但是,中华书局整理本的《习学记言》,却是以下这种形式:

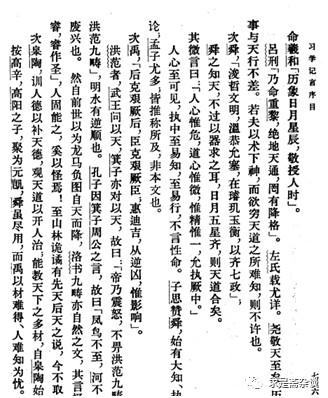

看第一眼的感觉就是非常凌乱,再仔细看,发现有四个层次,有顶格的,有低一格的,有低二格的,有低三格的。这已经与原文的格式相差甚远,读者看起来也非常费劲。

其实整理者是想遵循原文经传区分的格式的,经高一格,传低一格。但是在经、传另起一行的处理上存在不当之处。按照原文,经传的另起一行也跟第一行一致,但是这个整理本,无论经还是传,另一起行时都比第一行高两格,这就造成了版面的凌乱。

为什么第一行要比第二行高两格?这是遵循的现代人的习惯,因为现代人写文章排版喜欢第一行低两格。但是在古人经传区分的格式下,这种现代的形式其实是不适用的,容易造成混乱。

又查《黄宗羲全集》本,与原文的格式相符合,看起来也比较眉目清晰:

再次重申,古书的体例、形式非常重要,不要随便改动,一旦改动,可能不小心会丢失很多信息。尤其是一些比较复杂的书,往往其中会有多个层次,有原作者、作注者、作疏者、校勘者、注音者,等等,每个部分都有相应的形制进行区分,要一一对应起来,否则就会搞混。我曾经读过不少现代人写的文章,因为没弄清古书体例,把一个人的话当成另一个人的话,并且研究得头头是道。